芹沢公園は丘陵地や台地が湧水や雨水に依って侵食され、形成された浅い谷状の地形で、湧水や集水域があり、湿地を形成している谷戸(やと)と呼ばれる地にある。

公園の中心の芝生広場は中丸と呼ばれていた。

憩いの場

各種の遊具、広場があり、家族連れ、子供達の遊び場、散歩道となっている。

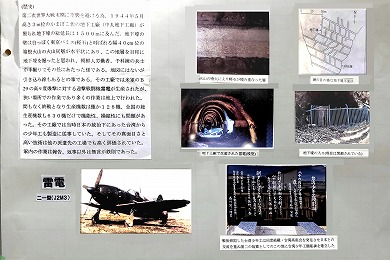

雷電

大日本帝国海軍局地戦闘機 (乙戦) 「雷電」

零戦を設計した三菱の堀越二郎が陸上基地防空のための戦闘機 (十四試局地戦闘機)として設計を手掛けた。

昭和18年(1943年) 9月から生産開始となり、生産数は621機。 三菱生産のほか、 高座海軍工廠でも生産された。

所在地 座間市栗原2593-1

面積:横浜スタジアムの4.5倍(15.8ha)

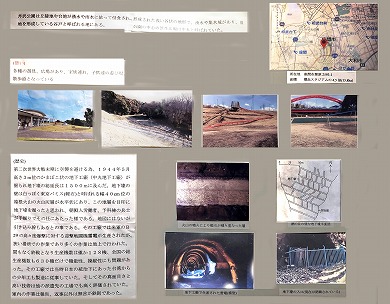

太平洋戦争中、 この付近の工場で戦闘機「雷電」を製造していました。 終戦が近づくと、米軍の爆撃機の攻撃を避けるためにここに濠壕を掘り、その中で組立作業等をしました。

それが残っていて見学できます。

第二次世界大戦末期に空襲を避ける為、 1944年5月高さ3m位のかまぼこ状の地下工廠(中丸地下工廠)が掘られ地下壕の総延長は1500mに及んだ。地下壕の壁は白っぽく東京パミス(軽石) と呼ばれる幅40cm位の箱根火山の火山灰層が水平状にあり、この地層を目印に地下壕を掘ったと思われ、朝鮮人労働者、予科練の兵士が手掘りでその任にあたった様である。 地図にはないが引き込み線もあるとの事である。その工廠では米軍のB29の高々度爆撃に対する迎撃戦闘機雷電が生産されたが、狭い場所での作業であり多くの作業は地上で行われた。

間もなく終戦となり生産機数は僅か128機、全国の総生産機数も630機だけで機能性、操縦性にも問題があった。その工廠では当時日本の統治下にあった台湾からの少年工も製造に従事していた。そしてその真面目さと高い技術は他の派遣先の工場でも高く評価されていた。軍内の作業は報告、返事以外は無言が鉄則であった。

・火山の噴火により軽石が積み重なった層

・網の目の様な地下壕平面図

・地下工廠で生産された雷電(模型)

・地下壕の入口(現在は閉鎖されている