相武台公民館まつり「歴史同好会の展示」 2024年3月

記念館「三笠」:記念艦となった戦艦「三笠」の生涯 横須賀

公園名の「三笠」は、 1904~1905年の日露戦争で活躍した戦艦です。黄海会戦 日本海海戦で司令長官 東郷平八郎が座乗した旗艦です。なぜ、「戦艦」でなく「記念艦」なのか。その由来を詳しく解説しています。

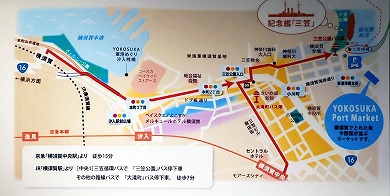

三笠公園

・京急 「横須賀中央駅」より 徒歩15分

・JR「横須賀駅」より [中央1] 三笠循環バスで 「三笠公園」バス停下車

・その他の路線バスで 「大滝町」バス停下車、 徒歩7分

①生い立ち

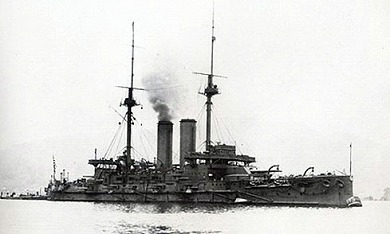

対ロシア帝国戦対応『六六艦隊計画』(戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻配備計画)の戦艦6番艦となる「三笠」は、高度な最新戦艦製造技術を持つ英国ヴィッカース社へ発注され、1899年1月(明治32年)起工、3年を費やして1902年3月(明治35年)サウサンプトンで日本海軍に引渡されました。(1902年1月日英同盟締結)

英国ジェーン海軍年鑑1905年版より

※参考)建造費は120万ポンド(240万円)≒現在の価値48億円

②日露海戦(黄海海戦と日本海海戦)

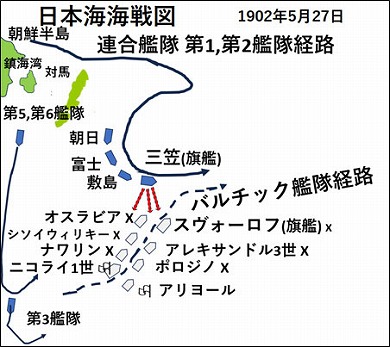

【日本海海戦の概要】

<日本連合艦隊>

沈没:21隻(戦艦6隻、他15隻)拿捕:6隻(中立国抑留6隻)戦死:4,830名、捕虜:6,106名

<バルチック艦隊>

沈没:3隻(水雷艇34号、35号、69号)戦死:117名(三笠乗組員113名含む)戦傷:583名

※日本側が撃沈した戦艦と装甲巡洋艦はゼロ。

<黄海海戦>1904年(明治37年)8月10日、旅順港からウラジオストックに向かったロシア第一太平洋艦隊は黄海上で日本連合艦隊と海戦になりました。ロシア艦船は激しく損傷し旅順港や他港へ逃げ延びました。

<日本海海戦>1905年(明治38年)5月27日・28日に、日本連合艦隊は日本海でロシアバルチック艦隊と交戦し、27日に敵前T字戦法を採用してバルチック艦隊を撃破します。

③日露戦争後の足取り

・1905年(明治38年)5月27日・28日:日本海海戦

・1905年(明治38年)9月11日:後部弾薬庫爆発事故で沈没、日露戦争終結直後の佐世保港内で沈没、死者339名の大惨事。東郷は乗船しておらず、翌年8月14日に浮揚して修理されました。

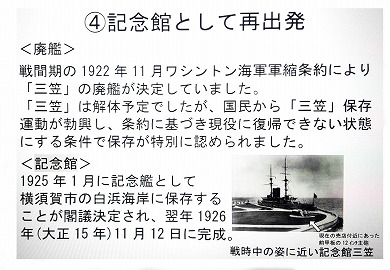

④記念館として再出発

<廃艦> 戦間期の1922年11月ワシントン海軍軍縮条約により

「三笠」の廃艦が決定していました。 「三笠」は解体予定でしたが、国民から「三笠」保存運動が勃興し、条約に基づき現役に復帰できない状態にする条件で保存が特別に認められました。

<記念館>

1925年1月に記念艦として 横須賀市の白浜海岸に保存する ことが閣議決定され、翌年1926年(大正15年)11月12日に完成。

・1908年(明治41年)4月24日:修復完了、第一艦隊旗艦へ復帰

・1912年(大正元年)10月3日:前部火薬庫で火災が発生、午後6時40分に火災が発生し、注水して爆沈を免れます。

<キャバレートウゴウ>

アメリカ軍の横須賀港接収に伴い、施設が上・中甲板内に設置されました。

※)施設運営業者により米兵相手の娯楽

次

頁

へ

⑤解体命令,艦体荒廃、キャバレー営業

<解体命令>終戦(1945年)後、日露戦争で敗北したロシア帝国の後継国家ソ連のクズマ・テレビヤンコ中将からの要求で三笠は解体処分になりかけました。

<艦体荒廃>敗戦後1年も経ない内に、切断可能な金属は何者かがガスバーナーで切断して持ち去り、甲板チーク材は薪や建材として剥がされ、三笠は急激に荒廃しました。横須賀市は三笠を海洋博物館に改装して残したいとGHQに陳情し艦上構造物の撤去を条件に提案が許可されました。

⑥記念館として再出発

<復元運動>1955年(昭和30年)、「三笠」の惨状を見たイギリス人のジョン・S・ルービンが英字紙『ジャパンタイムズ』に投書して大きな反響を呼び、「三笠」の惨状を憂いた米海軍のチェスター・ニミッツ元帥は著作『The

Great Sea War』の売上の一部を「三笠」保存や東郷神社再建奉賛会に寄付をする等、国内外の人々の間で復元保存運動が盛り上がりました。

<記念館復元予算が国会で承認>

復元工事が1959年に始まり、1961年(昭和36年5月)に復元が完了。長官室テーブル等、アメリカ軍が持ち去った記録が残るものは、ほぼ全て完全な形で返還され、1958年に除籍したイギリス製造チリ海軍戦艦「アルミランテ・ラトーレ」の部品をチリ政府から寄贈される幸運もありました。