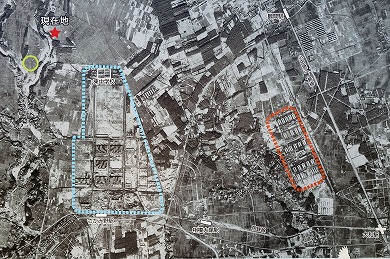

座間周辺に、陸軍は、陸軍士官学校(現:キャンプ座間)・臨時東京第三陸軍病院(現:国立相模原病院)・陸軍練兵場(相模台、麻溝台、新磯野、相武台あたり)・陸軍通信学校(現:相模女子大学)があり、海軍は、航空隊(現厚木基地)他・高座海軍工廠などがありました。

太平洋戦争時にここに「高座海軍工廠」が。

海軍工廠は、旧海軍の艦船や航空機などの兵器を作ったり、修理、実験などを行う軍隊直属の軍需工場です。その所在は、横須賀、呉、佐世保、舞鶴などの他、多数ありました。

この場所に飛行機工場が造られたのは、戦時中、高座郡はその広大な土地の多くを軍が使用、軍都と呼ばれ、また、相模野台地の平らな地形が軍事施設に都合がよく、そして、鉄道は現在の相鉄線・JR相模線・小田急線・横浜線があり、道路は国道246号線・国道16号線があり、条件が揃っていたのです。

雷電の

模型

第二次世界大戦末期の昭和19(1944)年、現在の東原と大和市・海老名市の一部にまたがる地域に、本土防衛を遂行するための戦闘機「雷電」を製造する目的で高座海軍工廠(海軍に直属する工場)が建設されました。

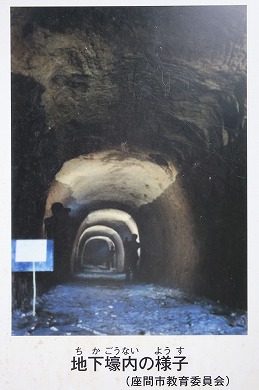

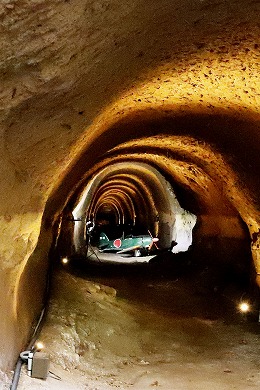

地上施設の建設と並行して、日々激しさを

増してゆく空襲を避け、高座海軍工廠の部品工場を移し、工員と操業の安全を図るために、下栗原の目久尻川沿いや支流にあたる芹沢川の谷合の崖面に無数の地下壕(防空壕)が作られました。地下工場が3か所と地下物資倉庫が十数か所のほか、地下変電所や救護用ベッドを備えたもあったと伝えられています。

栗原の中丸地区(現在の芹沢公園)には、地下工場として、この地下壕が作られました。地下壕の中には、東西と南北に「あみだくじ」のように地下道が張りめぐらされ、その総延長は1,500メートルほどとなります。これは、赤土の関東ローム層を入力で掘り抜いたものです。