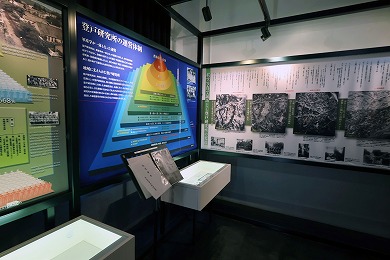

明治大学平和教育登戸研究所資料館

標高:59.2m

風船爆弾の高度調整のための重り。

高度2万mの高さを、時速200km程度で飛行していましたが、夜には温度が下がるため、この重りを落とし、高度の調整をしました。最後は中央の60kg程度の焼夷弾を落とし、気球は爆発しました。

風船爆弾は、当初は細菌をばらまこうとしていましたが、中止命令が出、焼夷爆弾になりました。

(現在の天気予報では、上空1500mか5000mを観測し、天気を予報しています。)

超える西風が吹いていることを確かめました。

この風を利用して風船爆弾でアメリカ本土を攻撃する作戦、「ふ号作戦」が計画されたのです。

水素を入れた気密性の高い気球に爆弾をつるして、空に上げればアメリカに届くというものではありません。

気球を遠くまで確実に飛ばすには、夜が問題です。気温低下で気球が縮み、浮力が小さくなってしまうからです。また、水素も少しずつもれていきます。そこで、浮力が小さくなったら自動的におもりを落とし高度を維持する装置が欠かせません。風船爆弾には、

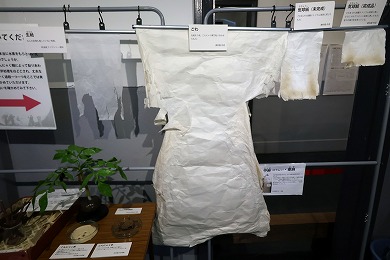

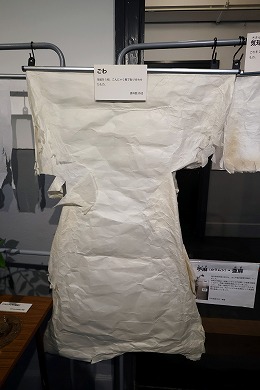

学徒動員で、女生徒達が気球造りをしていました。

太平洋戦争中のこと、敗色濃くなった日本軍が採用したアイデアが風船爆弾でした。アメリカ本土を攻撃するため、気球(風船)に爆弾をつり下げ、ジェット気流(偏西風の流れ)に乗せて数日かけて飛ばす兵器でした。当時の日本軍がアメリカ国内の撹乱を狙ってアメリカ本土攻撃をするための秘密兵器でした。

1944年(昭和19年)秋から45年(昭和20年)春に約9000個が放たれ、一割ほどがアメリカ本土に着いたとされています。

当時、高層気象台(現・つくば市)の台長だった大石和三郎らは軍部の要請を受けて不眠不休で上空の大気の流れを研究し、冬に時速200kmを

気圧計で気圧変化を検知し、歯車一個分ずつ回転板を回す装置がつけてあり、高度が下がる(気圧が上がる)と電気スイッチが入り、砂のおもり(バラスト砂)のひもを焼き切って落とすようになっていました。

アメリカがもっとも恐れたのは、風船爆弾から伝染性の細菌などがばらまかれることでした。そこで、地質学者にバラスト砂の分析を依頼しました。砂に含まれている鉱物の割合から、砂の製造地は日本の五カ所にしぼられました。偵察機を飛ばして放流地を探り当てました。そのため戦争末期には、打ち上げたものは上昇中にほとんど米国機に撃ち落とされました。

(「面白くて眠れなくなる物理」左巻健男 著より)

気球は和紙をコンニャクで五回ほどうまく貼り合わせ、作っていました。コンニャクを使用することで、気体がもれること無く、アメリカまで飛んで行ったそうです。

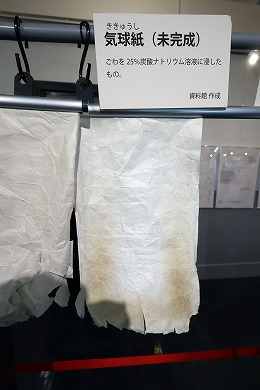

気球紙(未完成)

こわを25%炭酸ナトリウム溶液に浸したもの。

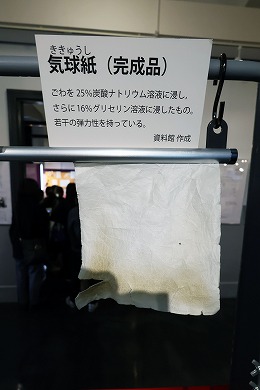

気球紙 (完成品)

ごわを25%炭酸ナトリウム溶液に浸し、さらに16%グリセリン溶液に浸したもの。

若干の弾力性を持っている。

原料は、白のぼろ[布]で、こんなものが紙になるのかと思いました。それを選別して、煮て、細かく砕いて紙にしていました。

「土本こま様」(第三科北方班、南方班で勤務)

高等小学校卒業後, 1941(昭和16)年、16歳の時に[第三科]南方班に入りました。 親にも兄弟にも何の仕事をしているのか一切言わないってこと、それからなんにも話してはいけないってことで入りました。[敷地内]一番奥の方の建物(現在第一校舎1号館がある場所)で働いていて、そこに

A4 の倍ぐらいの紙が来るんですよ。その紙に、なんなのか解らないけれど、人形の顔が写っているのが何個かあり、顔を見て、曲がっていないかどうか、ぶれていないかどうかを検査していました。

[印刷をする前の]白い紙を検査していました。 私たちはこれが何になるのか,どういうものになるのか全く知らないで、何なんでしょうと疑いも持たないで、一生懸命仕事していました。それから、1年ぐらい仕事していましたかしら南方班から北方班

(現在の理工学部校舎がある辺り)の方にまわされまして、[偽札の紙の]原料について仕事していました。 原料は、白のぼろ[布]で、こんなものが紙になるのかと思いました。それを選別して、煮て、細かく砕いて紙にしていました。

(明治大学「平和教育登戸研究所だより」第10号より)